学びの特徴

学びの特徴

課程制

課程制

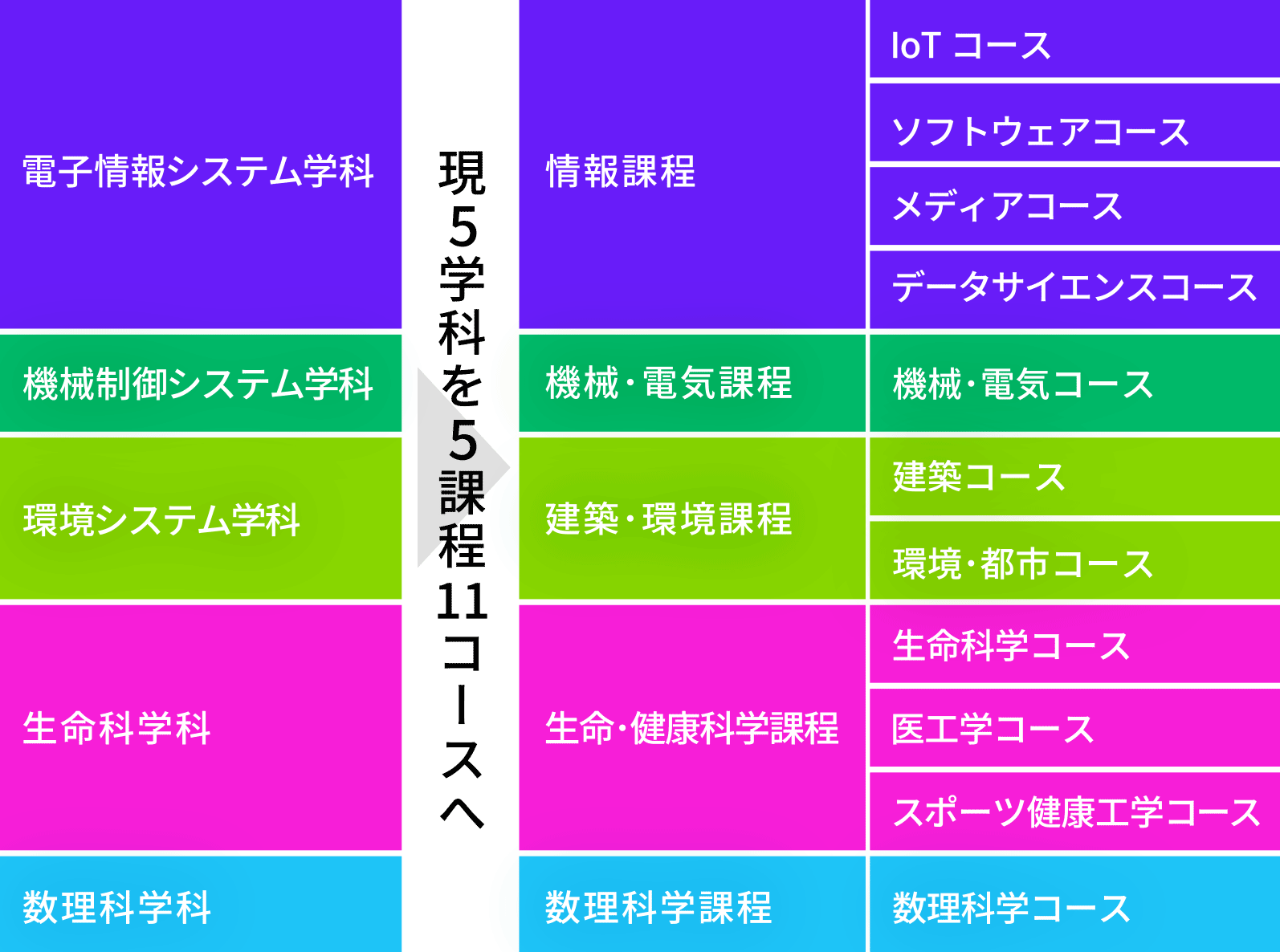

現5学科を5課程11コースへ

東京都以外のすべての道府県の人口減少、CO2の実質的な排出量をゼロにするカーボンニュートラルの実現。今、日本の社会や暮らしは大きく変化しようとしています。停滞は、衰退。もはや変わらないことは企業においてリスクであり、これからの時代は「社会の変化に合わせて、変化を起こし続けられるサスティナビリティ人材」の存在が必要不可欠なものになっていきます。

1991年の創設以来、システム思考を備え、総合的な観点から社会や自分の「あるべき姿」を見定め、変化を起こせる人材を養成してきたシステム理工学部。時代の大きな転換期を見据え、本学部もまた、2026年に同コンセプトをさらに進化、飛躍させることにしました。教育をアップデートし、社会をアップデートする。2026年4月、本学部は学科制を課程制に移行。複数分野の専門知識の修得を通して「自由な発想から物事の真理を見定め、分野を横断して解決手段を見出せる力」を育み、新たに導入する学際科目やモジュール制を通して「ニーズの変化が激しいビジネス市場に合わせ、学び続ける力」を培っていきます。

『課程制』と学科制の違い

- 学科制

-

特定の専門領域に特化した教育プログラム・体制です。学生・教員は学科に所属し、基本的には学科の科目群から履修し単位を取得します。

- 課程制

-

複数の専門領域を横断して学ぶことができる教育プログラム・体制です。学生はコースに所属し、教員は学部に所属するため、コースにまたがって授業を担当します。複合的な社会的ニーズに応じて、複数の分野にわたって科目を選択し、単位を取得することができるのが特徴です。

- 情報課程

創意ある情報技術人材の育成 - I o T 技術、ソフトウェア技術、メディア技術、データサイエンスのいずれかの分野を基盤に、専門知識を修得します。これにより、自ら問題を発見し、具体的な解決策を探る「使える知識」を持つ創意ある情報技術人材を育成します。また、研究活動を通じて、システム思考に基づく創造的な発想とグローバルな視点で情報関連の問題を解決し、情報社会の発展に貢献することを目指します。

- 機械・電気課程

分野横断型技術者の育成 - 機械・電気分野の基礎知識と、機械、電気、電気・熱流体、モビリティ・ロボティクス、デザインの内の3 つの領域で、分野横断型の知識を組み合わせて研究開発できる技術者を養成します。価値創造と社会の持続的発展を担う「ものづくり」を実現するため、多様な人々と協働する力を身に付け、システム思考に基づく創造的な発想で問題解決できる人材を育成します。

- 建築・環境課程

持続可能な社会のための建築・環境・都市分野の人材育成 - 建築・環境・都市分野を中心とする実践的専門知識・技術と、これらを横断的に関連付ける知識・手法を修得します。システム思考に基づく創造的な発想で国際社会や地域の問題を解決し、持続可能な社会の実現に貢献できる人材を育成します。多様化する社会的ニーズに対応した学際的な研究を通じて、持続可能な社会の発展に貢献することを目指します。

- 生命科学課程

健康社会に貢献するシステム工学の活用 - 生命科学や工学に関する専門知識・技術、研究倫理を身に付け、システム工学の知識と手法を活用して、すべての人が健康な生活を享受できる社会の実現に貢献します。研究では、分子や遺伝子レベルから個体に至るまで生命現象を解明し、医療や生活を支援する技術を開発して、健康寿命の延伸と人々のQOL(Quality of Life)向上を目指します。

- 数理科学課程

持続可能な社会を支える数理科学 - 数理科学は数学とさまざまな科学の学際領域を含み、持続可能な社会を支える科学技術の基礎です。純粋数学と応用数学の教育研究を行い、数理科学の専門知識と職業倫理を身に付け、理論に基づくシミュレーション技術などの応用力を養います。システム思考に基づく創造的な発想で科学・教育・産業の幅広い分野で問題を論理的に解決できる人材を育成します。

学際科目

学際科目

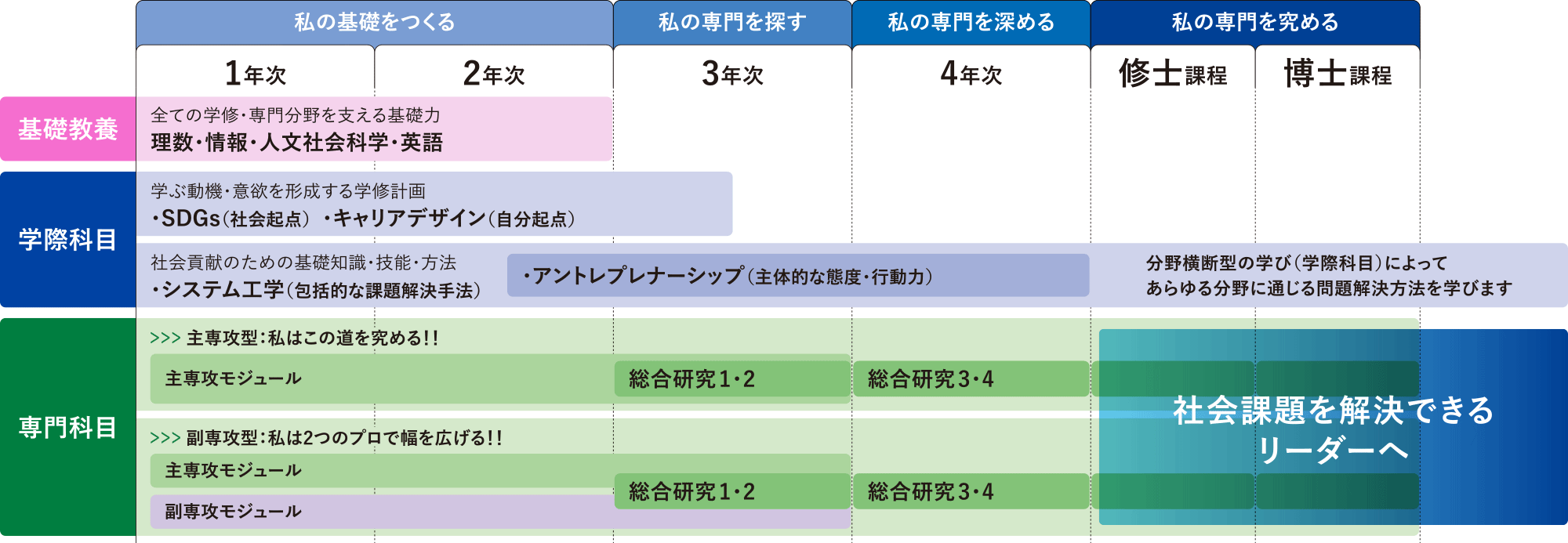

学修の起点づくり「学際科目」

「学際」とは、複数の学問領域にまたがることを意味します。「学際科目」は、道を見つけ出すための起点をつくる科目群です。

「キャリアデザイン」では、社会のいかなるステージで活躍したいのかを自ら描き出し、「SDGs」では、自らの学びが社会のいかなる課題と結びつくのかを知ります。「システム工学」では、分野を越えて複数の専門領域をつなぐための知識・技能・方法を学び、「アントレプレナーシップ」では、社会の課題を解決するアイデアを実現するための行動力を養います。自分と社会をつなぐ学修計画を立て、専門科目を広げる知識と方法を身につけ、自身の学びをアップデートしていく起点をつくります。

「学際科目」で分野横断型の学びを支え促進する

スワイプで全体をご確認いただけます。

モジュール制

モジュール制

「〇〇できる」を意識する「モジュール制」

システム理工学部は5課程11コースで編成され、自らの専門分野の中心がコースです。各コースに設けられた科目は、「モジュール」と呼ばれる科目群で分類されます。モジュールとは、ある仕事をうまく進めるための能力「○○できる」を修得する専門科目のまとまりです。自身が所属するコース(主専攻)のみから履修し完成させる専門性の強い「主専攻型」、自コースと他コース(副専攻)にわたって履修し完成させる分野横断性のある「副専攻型」、あるいは留学を前提にしたモジュールを組み込んだ「主専攻(国際※)型」、教職課程を組み込んだ「副専攻(教職)型」など、自らの目的、好奇心に合った「○○できる」モジュールを自由に組み合わせて学修計画を立てることができます。モジュール制によって、従来の学科制では難しかった個性ある自由度の高い学びを実現します。

※国際プログラム:システム理工学部は、グローバル社会で活躍する理工系人材の育成に力を入れています。英語による科目履修、海外協定校への留学(半期以上)、英語による総合研究(卒業研究)によって学位を修める教育プログラムで、留学前教育も充実しています。

- 主専攻型

-

モジュール例

組み合わせ例/目指せる将来像(一例)

健康・快適・安全、省エネ・資源の建築環境を計画できる建築設計・技術者(一級建築士)

- 主専攻(国際)型

-

モジュール例

組み合わせ例/目指せる将来像(一例)

高知能ロボットのプロダクト化など、国際的に活躍できるエンジニア

- 副専攻型

-

モジュール例

組み合わせ例/目指せる将来像(一例)

グローバルな視点から、スポーツを数理的に解析できるスポーツアナリスト

- 副専攻(教職)型

-

モジュール例

組み合わせ例/目指せる将来像(一例)

シミュレーションを用いて、未来を予期・予測し、社会課題を解決できる高校教員(情報)