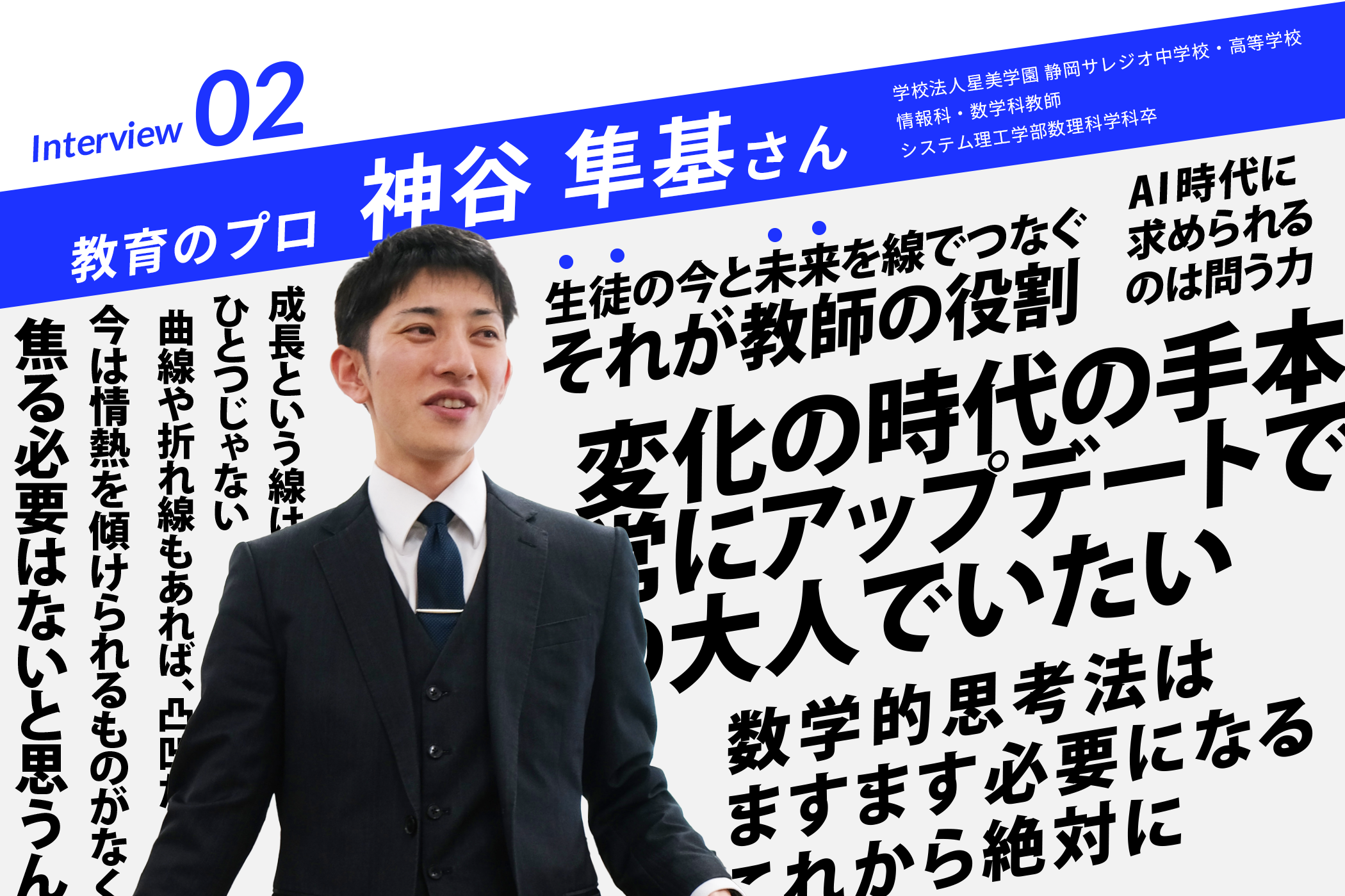

生徒の今と未来を線でつなぐ

それが教師の役割

成長という線は、直線だけではありません。曲線や折れ線もあれば、凸凹だってある。生徒のなかには大学を目指す人もいますし、就職を目指す人もいます。40人いれば40通りの成長があり、人生がある。生徒たちがこれまで歩んできた線を、どのようにして未来へとつなげていくのか。それこそが教師の役割であり、教師ならではのやりがいだと考えています。

近年、分野融合という言葉がよく使われていますが、学校現場というのはまさにその分野融合そのもの。数学であれ公民であれ、すべての教師が生徒の成長というひとつの目標に向かって協力し合っていますし、保護者の方と情報交換をすることも、外部のプロフェッショナルの方と一緒に授業づくりを行うこともあります。以前からシステム理工学部は他学科との交流が盛んでしたが、大学時代から分野融合の力を磨くことができたこと、そして「どのような工業分野で、どのように数学が活かされているのか」を幅広く学べたことは非常に大きかったと思います。今、中学・高校の教室で学んでいることが、社会のなかでどんな価値を持つのか。それを教えることもまた、今と未来を線でつなぐことに他なりませんから。

変化の時代の手本として、

常にアップデートできる側の

大人でいたい

これから先、どんな未来になるのか。不確実な時代に、その問いに対する解を導き出すことは簡単ではありません。ただその一方で、どんな社会であっても「変わらずに求められ続ける力」というものは存在すると思うんです。たとえばAIは私が知りたいことを教えてはくれても、そもそもの入り口である「これを学びたい」「あれを解決したい」という情熱までは教えてくれません。IT化が進む時代においては、この「自ら問いを立てる力」に加えて、数学的思考法もますます重要なものになるはずです。もちろんこの問いに正解などありませんが、それでも生徒たちを導く教師として、社会人のお手本として、常にアップデートしながら変化できる側の大人、実体験から未来に必要な力を語れる側の大人でいたいと思っています。

1年ほど前に大学に改めて入学して「情報」の教員免許を取得したのも、こうした想いが背景にあったからこそ。働きながら学ぶことは簡単ではありませんでしたが、そこで得たITの知識、AIを活用しながら学んだ経験は、生徒たちに未来を語るうえでも、教師としてのキャリアにおいても大きな財産になったと思っています。

今は情熱を

傾けられるものがなくても、

焦る必要はないと思うんです

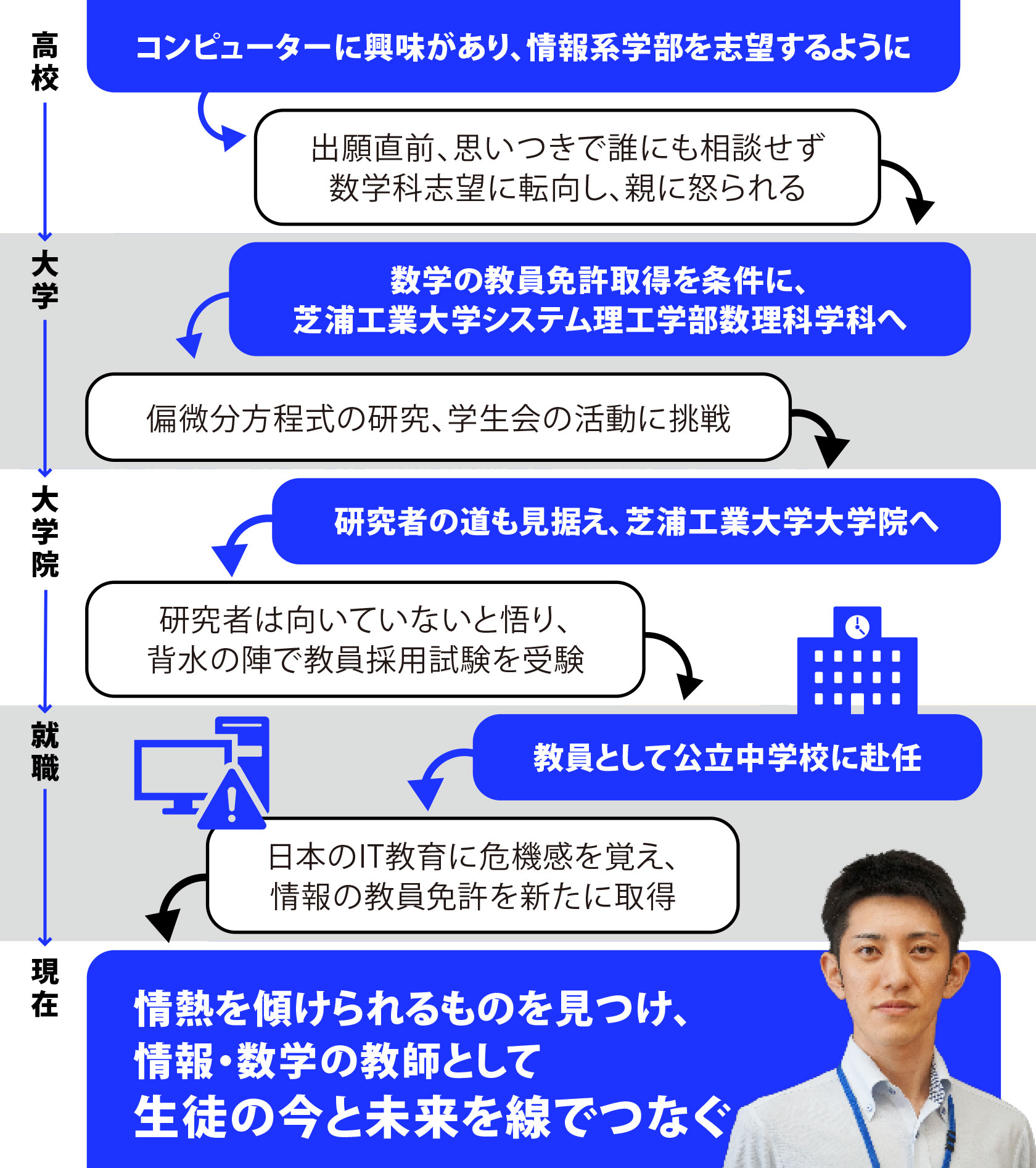

私の場合、先生を目指して大学に入学したわけではありません。数理科学科を選んだのも直観でしたし、教職課程を履修したのも親との約束があったから。就職活動では「数学の知識が活かせる仕事をしたい」と考えていたものの、研究者や塾講師の仕事が自分に向いているとは思えず、最後の選択肢だった教員採用試験を受験することにしたんです。無事に合格して今にいたるのですが、振り返ってみれば決して直線のキャリアではなかったと思います。ただ、研究室で培った数学的な思考法や沈思黙考の精神、学生会(※ 高校でいう「生徒会」に似た、学生による自治組織)で身につけた周囲を巻き込む力などもすべて今に生きていますし、教師という仕事を続けてきたからこそ「数学だけでなく、情報の教師として日本のIT教育に携わりたい」という情熱を傾けられるものにも出会うことができたのだと思います。最近、ようやく「人生にムダなことはないんだな」と語れるようになったばかりですが、私が先輩の一人として高校生にメッセージするのであれば「迷うだけでなく、色々なことにたくさん飛び乗ってください」でしょうか。たとえ今、情熱を傾けられるものがなくても焦る必要はないと思うんです。まずは気になったものに飛び乗ってみる。そして、そのときすこしでも心が動いたとしたら、それこそがあなたの人生に火をつける「情熱の種」なのかもしれません。

もしも神谷さんが高校生だったら

どの専攻を選びますか?

新しいテクノロジーを学ぶことは、生徒たちのこれからの未来を学ぶこと。そういう視点で、今後の社会をさらに発展させていく可能性が高い2つのコースを選択しました。これらの知識を活用して、ロボット製作を情報の授業に取り入れるのも面白いかもしれません。ただ、私自身はなにかやり始めると基本的なことを知りたくなる性格なので、結局は数理科学にたどりついてしまう気もしています。