開発の先に、命がある

1年前(2022年)に大学院を卒業して、120ヵ国に製品を展開している医療機器メーカーに入社。現在は技術職として、本配属に向けた1年間の研修を受けています。座学の講習やクライアント先の訪問、工場体験を経て、9月ごろからはPBLと呼ばれる、リアルな製品開発を想定した本格的なトレーニングプログラムに挑戦。「入社後に学んだお客様の声を活かして、新たな医療用ベッドサイドモニターを生み出す」ことをテーマに、出身学部も専門分野も異なる多種多様な仲間たちと一緒に製品開発に奔走しています。

研修では「大学時代に分野融合を学んだことが社会人としてのアドバンテージになっている」と手応えを感じることもあるのですが、その一方で「開発の先には医療従事者の方々がいて、患者様の命がある」という責任の重さを痛感することも少なくありません。新入社員だからと言って医療規制や製品規制のチェックが甘くなることはありませんし、研修の最後には元看護師さんなどから評価を受けるユーザービリティ調査も実施されるんです。決して簡単なことではありませんが、自分の手で世の中の人たちが望むものを生み出せることは大きな喜びのひとつ。これからもお客様の声を大切にしながら、妥協のない仕事をしていけたらと考えています。

モノをつくるうえでは

正解なんてないのかも

しれない

お客様の声を大切に、より良い製品をつくる。そう一言で言うのは簡単ですが、実際に製品開発を行ううえでは迷うこともたくさんあります。PBLのなかで私たちのチームは「人材不足のなかで教育にかける時間が足りない。新人でも簡単に使えるようなベッドサイドモニターがほしい」というお客様の声に注目していたのですが、製品企画を練っていたときに別の方から「教育としてはいいが、現場ではその使い方はしない」という反対の意見をいただいたことがあるんです。

医療は専門性が高い仕事だからこそユーザーである医師や看護師の意見を尊重すべきだと思うのですが、そのなかから「どの声が最善なのか」「どの声が答えなのか」を選び取ることは簡単ではありません。そもそもそこに正解なんてない可能性だってあります。しかし、わからないからと言って立ち止まっているわけにはいきませんし、私個人としてはすこしでも最善なものに近づけるように「こうした方がいいかな」「こういう使い方はするのかな」と考え続けることが大切なのではないかと考えています。たとえ最終的に採用されなかったとしても、そこで迷った経験、考えた選択肢が、いつの日かまた別の場所で花開くことがあるかもしれませんから。

自分で選ぶということは、

自分を知るということ

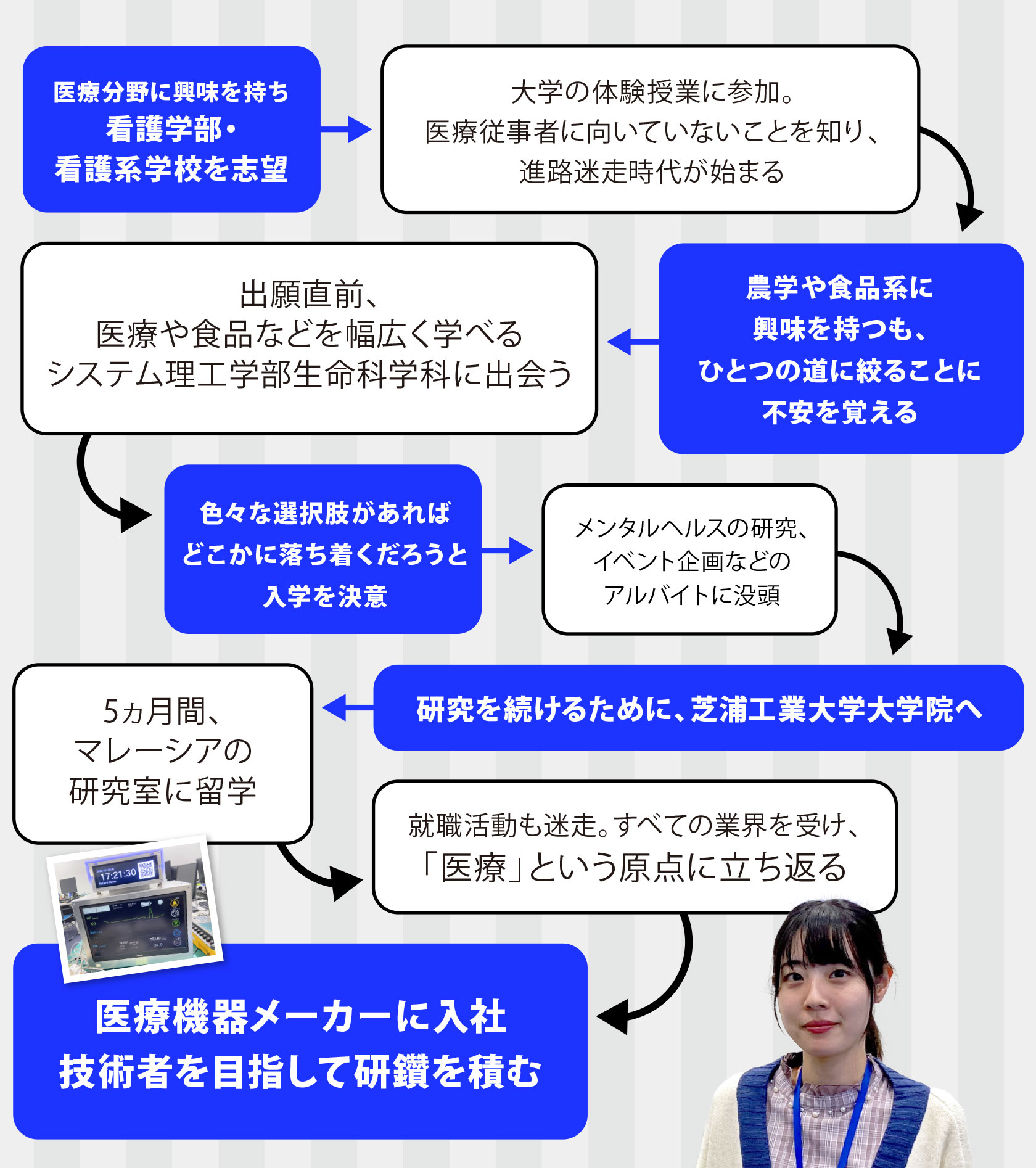

高校生のときは看護師を目指していたのですが、体験授業に参加して「この道は向いていない」と進路を変更することにしたんです。当時はやりたいことが急になくなったという不安もあり、自分がすこしでも惹かれる学部をたくさん検討しました。ただ、ひとつの専門分野に絞ることができず、最終的に複数の選択肢、可能性が持てるシステム理工学部に入学することにしたんです。就職活動でもどの道がいいのかわからず、すべての業界にエントリーしました。その後、現在の会社に辿り着いたのですが、正直に言えばまだ「この選択が正しいと言えるようにしよう」と今を生きている感じです。

思えば、大学も就職活動も「これがやりたくてしかたがない」というよりは、「自分はなにに夢中になれるんだろう?」と色々なところに足を伸ばして、一番、後悔しない道を選択してきたように思います。自分で道を選ぶということは、自分がなにが好きで、なにが嫌いかを知るということ。当時、考えたことがあとになって生きてくることもありますし、自分を理解すると言う意味では人生の大きな価値になっているのではないかと思います。高校生のなかにも進路を迷っている方がいると思うのですが、そんなときは大学に足を運んだり、体験授業を受けたりしてみてください。自分をたくさん知ってください。経験して初めて見える世界があると思いますし、そうやって見えてきた好きや嫌いだけは、今のあなたにとっての正解と呼べるものではないでしょうか。

もしも鈴木さんが高校生だったら

どの専攻を選びますか?

もし今、私が改めて入学するとしたら上記の2つのコースを選びます。今後、データサイエンスはどの研究分野においても必要な知識になっていくと思いますし、スポーツ工学で活用されている画像診断技術は現在の仕事でも様々な場面で活用することができます。実は運動が苦手なので、身体や筋肉のメカニズムを学べば改善できるかもしれない、という個人的な興味も選択理由のひとつになりました。